【本】日経サイエンス9月号(2014年) 特集『記憶』

公開日:

:

本

あなたは3年前の今日,何をしていたか覚えていますか?

今月の日経サイエンス2014年09月号の特集は「記憶」。

大きく3つのテーマ記事があります。

・超記憶の人々

・記憶を調整する新生ニューロン

・脳指紋は語る

どれもなかなか興味深い話でした。

過去の何でもない日のできごとを正確に想起する

超記憶の人々。彼らは何でもないある日のことを問われると,何曜日で,どんなできごとがあったのかを正確に想起します。それが社会的に大きなできごともあれば,個人的なことでも構いません。普通の人なら覚えていないようなことをきちんと想起できるのです。

どうやら映像化して,その日のできごとが日付とリンクして記憶されているようなのですが,他の記憶力が優れているわけでもないようで,興味深い話でした。

ニューロンも新しく生まれる

記憶をつかさどる「海馬」。ここでは,「死滅するだけで新しくは生まれない」と言われていたニューロンが新しく生まれているということが分かって来たようです。

しかも,それが「記憶の分離」と深く関わっているようです。

PTSDに苦しむ人は,過去の辛い体験と現在のある事象がうまく分離できないことが原因で苦しんでいます。

例えば,戦場帰りの兵士は,車のバックファイアの音と爆音とが区別できないために,現在の安全な地から一瞬にして戦場の記憶にひきずりこまれるわけです。

そういった原因の解明につながれば,いずれ治療にも役立てていくことが期待できそうです。

脳はウソをつけない

いわゆる「嘘発見器」は,発汗,体温,心拍数の変化からウソをついているのかどうかを検知します。

それに対して,脳の嘘発見器の開発も研究されているというお話。

脳は,人間のコントロールできない早さで,記憶していることにたいしてきっちり反応をしめしてしまいます。

例えば犯人しか知り得ない現場の写真を見せて,反応があれば,いくら「見たことない,知らない」と言っても,脳は「記憶にあります」と答えてしまったことになるのです。

これもなかなか面白い話です。そしてこれを「脳指紋」と呼ぶのだそうです。

脳の特集記事 あれこれ

年末のNewton,今年春のナショナルジオグラフィック,そして今月の日経サイエンス。

それぞれ脳や記憶の特集でしたが,んー,中ではニュートンが一番興味深かったかなあ。

どれも面白いのですが,マインドマッパーとしては,アインシュタインの脳の話などがやはり興味深いところでした。

関連記事

-

-

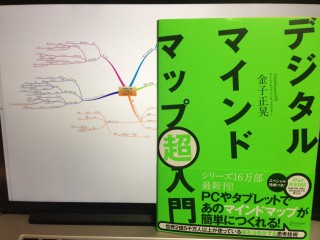

【本】『デジタルマインドマップ超入門』

TLI(ThinkBuzan公認インストラクター)仲間で,最もiMindMapに造詣の深い金子さんが

-

-

【本】『デジタルマインドマップ超入門』店頭ディスプレイ

TLI(ThinkBuzan公認インストラクター)仲間の金子さんが書かれた『デジタルマインドマップ超

-

-

【本】『中学受験に失敗しない』

中学受験とはなんぞや? 私は中学受験はしていなくて,高校から京都の私立の進学校に通いました。

-

-

【本】『算数的思考法』

「算数」と「数学」の違い 小学生の間は「算数」と呼び,中学以降は「数学」と呼びます。 なぜなんで

-

-

【辞典類】日本語の表記は奥深いので…

今朝のメルマガに書いた話なのですが… まぐまぐ「1日1粒!『幸せのタネ』」2014年4月17日

-

-

【本】『考える鉛筆』

やっぱり鉛筆が好き 文房具好きにも色々なタイプがあって,なんでも好きという人から,特定の分野にこだ

-

-

【本】『三国志』(吉川英治)

「無料」という名の誘惑 世の中に『三国志』ファンは多かろうと思いますが,その最初が「吉川三国志」だ

-

-

【本】『必ず儲かる 沖縄観光ビジネス』

マインドマップ公認インストラクター仲間に,渡口昇さんという方がいます。 渡口さんは,沖縄の恩納

-

-

【本】『八つ墓村』(横溝正史)

たぁたりじゃー 『八つ墓村』は,私が小学校に入学した年,昭和52(1977)年に封切られました。

- PREV

- 【易経】『リーダーの易経』

- NEXT

- 【文具】ステッドラー ジャンボ3色えんぴつ